24. August 2018

Planet 9 und das Solarsystem

Bild für Originalgröße anklicken

Passent zur Astro-Exkursion des Rodena THV von vor zwei Wochen, ein kleiner Beitrag.

Gem. der Titius-Bode-Reihe in der modernen wurmschen Form a=0.4+0.3*2^n kann man den mittleren Abstand a eines Planeten von Sol in Relation zur mittleren Entfernung der Erde in Astronomischen Einheiten errechnen. Warum diese Formel recht zuverlässig zutrifft ist unklar, da kein enstprechendes Naturgesetz eine fassbare Erklärung liefert. Ein Umstand, der schon zu mancher Kontroverse führte. Fakt ist aber, dass sich die Abweichungen im Rahmen von vertretbaren Werten bewegen. Besser als im Solsystem selbst, funktioniert die TBR in extrasolaren Planetensystemen, wo teilweise 96% Übereinstimmung erzielt wurde. So wurde in KOI 2722 ein Exoplanet auf Grund der Formel angenommen und wenig später durch das Keplerteleskop tatsächlich gefunden.

Besonderheiten der Formel

Für Merkur muss –oo statt 0 angesetzt werden, da durch die Regel 2^0 = 1 ansonsten a=0.4+0.6=1 und somit Terranorm gelten würde. 2^-oo wird mit 0 angesetzt und somit erhält man den Wert 0,4 AE, was zu dem tatsächlichen Abstand von 0,39 AE einen mehr als ordentlicher Näherungswert darstellt.

Der Asteroidengürtel muss zwingend als Nr. 5 angesetzt werden, wobei es sich hier nicht um einen Planeten handelt. Aber immerhin eine Gruppe von 300.000 Objekten auf einer stabilen Umlaufbahn.

Neptun hat keinen Platz in dieser Reihe, sein Platz wird durch Pluto besetzt. Dies könnte aus dem Platztausch Uranus – Neptun resultieren (s.u.).

Die Annahme von Eiris als Nr. 8 erbringt eine mehr als ungewöhnliche Abweichung von + 14%.

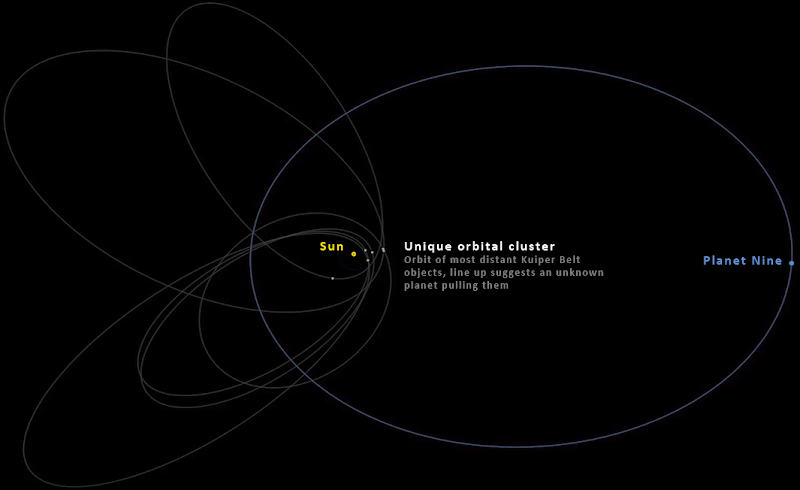

Der Abstand des Planeten 9, sollte man diesen ehemaligen stabilisierenden Systemriesen, tatsächlich finden, hätte gem. TBR 154 AE Abstand. Gem. dem Modell von Batygin und Brown sollte Nox eine Perihel- und Apheldistanz von 200-1200 AE aufweisen. Dies wäre also, bei unterstellter steigender Ungenauigkeit der TBR bei Großsystemen mit steigender Entfernung des Objektes zu seinem Gestirn, ein vertretbarer Wert der Formel.

Fakten zu dem Solarsystem

Fakt 1: Elemente wie Zink, Aluminium-26 können nicht durch Sol entstanden sein, da unser Stern nicht heiß genug ist. Somit muss ein dichtes Sternentstehungssystem angenommen werden, wobei diese Elemente von einer nahen Supernova stammen.

Gravitationstechnische Kollabierung der Molekülwolke sowie Ausbildung der Akkretionsscheibe und protoplanetare Scheibe kann man mittels Uran-Blei-Datierung auf 4,57 Milliarden Jahre datieren.

Fakt 2: Merkur hat einen großen Teil seiner Masse, bis auf den massiven Kern verloren; angenommen werden kann die Kollision mit einem anderen Projekt. Durch die Sonnenwinde konnte sich nicht ein Mond, wie Luna, etablieren.

Fakt 3: Venus dreht sich recht langsam im Uhrzeigersinn um die eigene Achse – angenommener Sichtplatz ist der Nordpol. Diese, für alle anderen solaren Objekte, ungewöhnliche retrograde Bewegung lässt sich ebenfalls durch die Kollision mit einem anderen Objekt in der Entstehungszeit erklären. Interessanter Weise steht die siderische Rotationsperiode der Venus in einem 2:3(,006)-Verhältnis [243,019:365,256] zur Bahnperiode der Erde.

Fakt 4: Terra wurde in der Phase als Protoerde von einem marsgroßen Objekt getroffen. Die herausgeschlagene Menge aus den Mänteln der Protoplaneten ballte sich im Orbit zum Mond, der Impaktor vereinigte sich mit der Kernmasse Terras. Lunas Alter kann durch Analyse des Wolfram-182-Isotops auf 4527 +-10 Millionen Jahre bestimmt werden, woraus folgt, dass seine Entstehung ca. 40 Millionen Jahre nach der Entstehung des Solsystems anzusetzen ist. Die Annahme der Impaktor-Theorie wird durch den Isotopen-Vergleich gestützt. Dass das Material des Impaktors, auch als Theia bezeichnet, keine Isotopenzusammensetzungsänderung bewirkte, lässt zwei Thesen zu: einmal, dass Theia und Terra auf derselben Umlaufbahn entstanden, oder zum anderen, dass Theias Mantel primär aus Eis bestand.

Fakt 5: Das Nizza-Modell legt nahe, dass Uranus und Neptun ihre Plätze im System tauschten. Grundlagen sind die näheren Bahndaten in der Entstehungszeit, sowie Anwachszeit durch die Durchquerung der dadurch dichteren Materiebereiche des solaren Urnebels und eine postulierte gleichmäßig abnehmende Oberflächendichte der Planeten.

Permanenter Link zu diesem Artikel:

http://rodena.de/index.php?id=1535061600-135142

eine Seite zurück

Zurück zur Startseite der Rodena ePapers

Könnte Sie vielleicht auch interessieren

03. Mai 2024, Saarlouiser Woche: Eine Woche für ganz Saarlouis!

» Beitrag anzeigen

03. Mai 2024, Programm Familienaktionstag, 28.5.2024, Großer Markt

» Beitrag anzeigen

02. Mai 2024, Terminhinweis: Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten.

» Beitrag anzeigen

01. Mai 2024, Kurzbetrachtung zum Tag der Arbeit

» Beitrag anzeigen

29. April 2024, Beaumaraiser Heimatkundler wählen Vorstand

» Beitrag anzeigen

29. April 2024, Die Architektenkammer des Saarlandes fordert, den Abriss des Finanzamtes zu begründen und einen Ideenwettbewerb auszuschreiben

» Beitrag anzeigen

29. April 2024, Historisches in der Region: Emilianus-Stollen

» Beitrag anzeigen

29. April 2024, Karlsberg Braunacht 2024

» Beitrag anzeigen

27. April 2024, 50 Jahrfeier des Losheimer Stausees am 28.4.2024. Seespass mit Dibbelabbes und Lyonerpfanne.

» Beitrag anzeigen

25. April 2024, Stadtratswahlen dóómóls und heute

» Beitrag anzeigen